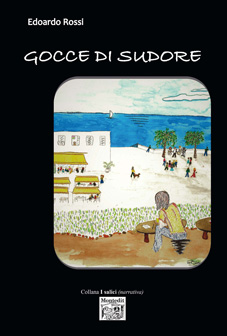

Gocce di sudorediEdoardo Rossi |

Collana "I Salici" - I libri di Narrativa

14x20,5 - pp. 140 - Euro 13,00

ISBN 978-88-6587-8446

Clicca qui per acquistare questo libro

In copertina: «Gocce di sudore» illustrazione di Elisa Priano

Pubblicazione realizzata con il contributo de IL CLUB degli autori in quanto l’opera è finalista nel concorso letterario Jacques Prévert 2017

Dodici racconti scelti per la varietà di argomenti e stili: storie più leggere e a tratti comiche (Fuori orario, (the) Cure, Fuori tempo) s’intrecciano ad altre radicate fra le pagine buie della Storia del XX secolo, in Cambogia e in Irlanda del Nord (I bambini corrono sempre, Amicizia). Toni intimisti accompagnano personaggi vitali, alla ricerca di qualcosa (La via dei canti, Tokio whisky), o protagonisti solitari e riflessivi, che vivono una quotidianità senza via d’uscita (Interno di un convento, Requiem catalano). Infine uno sguardo si apre sulla contemporaneità (Fedayn) e con un sorriso amaro prova ad interpretarla e ad immaginare il futuro, pensando ad un ipotetico incontro fra i potenti della Terra (L’uomo dai capelli gialli) e ideando una distopia sul tema delle migrazioni (Duemila e trenta).

Gocce di sudore

a Elisa

I bambini corrono sempre

“Aspettami, dove corri!”

Chissà perché i bambini corrono sempre. Se solo riuscissi a ricordare le sensazioni della mia infanzia, forse riuscirei a capirlo. Ma ho solo vaghi ricordi di quel tempo e, anche se sono passati solo vent’anni da allora, troppe vite ho già vissuto per riuscire a mettere a fuoco quei giorni lontani. Chissà se anch’io correvo in continuazione, proprio come tutti i bambini che hanno ormai stretto confidenza con lo stare eretti. Purtroppo, anche se mi sforzo, non riesco a tirare fuori nessuna immagine di me da piccola. E questo non mi aiuta a comprendere quell’istinto potente che tutti i bambini possiedono, anche se non in egual misura. Sarà forse l’ebrezza della velocità e il piacere del vento sulla faccia a far vorticare le loro corte gambine. Oppure il bisogno di dare sfogo a tutta l’energia vitale che si possiede a quell’età, unito alla malìa incontrollabile di sfidare il pericolo, rischiando una rovinosa caduta, un ginocchio sbucciato che sanguina e uno scrosciante e inconsolabile pianto. Valli a capire, i bambini, meglio prenderli così come sono: teneri e volubili, spontanei e misteriosi, innocenti e furbi, una contraddizione in perenne movimento.

“Fermati Arun, aspetta la tua mamma”.

Certo che di energia ne ha da vendere il mio piccolo campione, non so come faccia ad essere tanto resistente. È così da quando è nato: ricordo che non appena lo tiravo su dalla culla, per stringerlo fra le mie braccia, sentivo le sue gracili membra allungarsi, muoversi spasmodiche alla ricerca di chissà che cosa. E adesso che ha appena compiuto tre anni è assolutamente scatenato, nulla riesce a fermarlo, nemmeno la stanchezza, concetto che dubito faccia parte del suo semplice vocabolario. Io invece sono sempre a pezzi, ma è la vita che mi riduce così. Una vita che non mi dà tregua dal mattino presto fino alla sera tardi, sempre a rincorrere mille faccende da sbrigare: la casa da tenere in ordine, i turni faticosi a servire birre e patatine, il campo da coltivare, i genitori da aiutare, il marito da sfamare e questa mia piccola gioia a cui dedicare ogni frammento di tempo che riesco a ritagliare. Sono gli istanti più belli quelli in cui sono con lui: la sua vitalità, il suo dolce sorriso, gli occhi scuri e profondi e i capelli nerissimi che guizzano come cespugli nel vento mi infondono gioia e serenità e mi aiutano ad affrontare ogni giorno con inesauribile entusiasmo.

“Arun se mi aspetti, la mamma ti compra una caramella”.

Ed eccolo lì, appena sente la parola caramella si blocca di colpo e in un attimo torna sui suoi passi, correndomi incontro con le braccia spalancate. Lo stringo forte a me per un po’, ma quasi subito cerca di liberarsi dalla stretta per reclamare quanto gli è stato promesso. Seduti su una panchina sul lungofiume lui si gusta il suo lecca-lecca alla fragola ed io mi godo questo raro momento di riposo, piovuto dal cielo come una manna miracolosa. Un’altra giornata è quasi terminata, il sole si sta arrossando e una brezza fresca arriva a dare un po’ di sollievo, spazzando via la calura opprimente. È proprio bella Phnom Penh al tramonto, le luci della sera sembrano attutire il rumore costante del traffico e si può quasi scorgere il lento incedere delle acque torbide del Tonlé Sap, che si congiungono placide all’immenso bacino del Mekong. Con il buio anche i colpi che rimbombano da mesi nelle campagne oltre il fiume, finalmente danno un po’ di tregua alle orecchie, che se ormai sono assuefatte a tale colonna sonora, mai si riusciranno ad abituare a questa incombente guerriglia. Io sono un po’ preoccupata da quanto sta accadendo a poca distanza da noi, sono una mamma e ho un figlio piccolo, la cui innocenza non voglio sia minata per sempre dall’esperienza di una guerra. Molti però sono elettrizzati al pensiero che da una parte delle barricate ci siano i khmer rossi, un esercito di rivoluzionari che vuole sovvertire il corrotto apparato statale e regalare un nuovo futuro a tutti i cambogiani. Anche i pochi giornalisti stranieri rimasti, che frequentano il bar dove lavoro, aspettano con ansia l’arrivo in città di questi coraggiosi combattenti, discorrendo eccitati sul futuro della nostra nazione.

“Dai Arun, muoviamoci. È quasi buio e tra poco papà sarà a casa. Dobbiamo preparargli la cena. Mi vuoi aiutare?”

E così, io camminando e lui correndo felice avanti e indietro, ce ne andiamo verso la nostra abitazione, un piccolo appartamento al primo piano di un basso edificio che si affaccia su un puzzolente canaletto di scolo, pieno di fango e immondizia. Non è il massimo, lo so, e appena avremo un po’ di soldi cercheremo un luogo migliore dove far crescere nostro figlio, ci stiamo impegnando tanto io e mio marito e tempo qualche anno, sono sicura, avremo messo da parte la somma necessaria al trasloco. Per adesso ci accontentiamo e, come ogni giorno, mi tocca percorrere parecchi chilometri per coprire la distanza fra il centro cittadino, dove lavoro, e il quartiere periferico che ospita la nostra casa. Quando arriviamo finalmente a destinazione, io sono a pezzi, come ogni giorno a quest’ora, mentre Arun ancora corre allegro, come se niente fosse in grado di scalfirne la forza. Gli preparo la tinozza per il bagno e mentre lui se ne sta in ammollo, giocando con due soldatini fra le mani, io mi adopero in cucina, scaldando il riso e i cereali che fra poco inonderò di profumato amok e un pizzico di lok lak, et voilà: la cena sarà pronta.

“Arun è ora di andare a dormire. Saluta i tuoi amici, dai, che è tardi”.

Il buio ormai ha avvolto l’intera città e solo poche luci qua e là sfidano la dittatura che l’oscurità cerca di imporre. C’è finalmente silenzio nell’aria, anche i tuk-tuk e i motorini hanno finito per quietarsi, ma stanotte c’è qualcosa di strano, di stonato. Anche se siamo lontani dal fiume e dai campi di battaglia, riusciamo a sentire nitido il rumore greve e sordo di qualche esplosione, e non sono suoni lontani, ma vicini e incombenti, quelli che sentiamo. Mettono i brividi, in una notte così calma e stellata, quelle brusche intrusioni che con fragorosa potenza infestano l’aria, allungandosi in un’eco carica di cattivi presagi. Mio marito non vede l’ora che i khmer rossi entrino in città, finalmente qualcuno che si occuperà dei più deboli, pensa lui, ma io non riesco ad essere così ottimista, un fastidioso senso di angoscia mi ingarbuglia le viscere e non mi permette di stare tranquilla. Anche adesso che do il bacio della buonanotte a mio figlio, mentre osservo i suoi sottili occhi scuri chiudersi in un dolce sonno ristoratore, di fronte a questa immagine di estrema serenità il mio cuore galoppa impazzito, come volesse comunicarmi un messaggio urgente, che io però non riesco a decifrare.

“Arun sveglia, tesoro. Tra poco dobbiamo andare”.

Il sole tenue, basso sull’orizzonte, come ogni giorno ha bussato sulle mie palpebre: ed ecco che il rito di un nuovo mattino mi si è dipanato davanti. Metto il tè sul fuoco e preparo qualche pancake con la farina di riso, mentre la casa ancora muta, sembra non riuscire a scrollarsi il sonno di dosso. Quando la colazione è pronta, ecco apparire i miei due uomini, un po’ stropicciati e con gli occhi affilati come strette fessure, ancora incapaci di mettere a fuoco la realtà che li circonda. Come sono buffi, con i capelli arruffati e il segno del cuscino sulle guance; fanno quasi gli stessi movimenti: si stropicciano le palpebre, si grattano dietro la testa, mentre io imbandisco veloce la tavola cercando di destare la loro attenzione. Solo dopo un sorso di tè bollente finalmente iniziano ad abituarsi al mondo reale, come se quel liquido caldo e corroborante fosse in grado di risuscitare anche i morti. Un bacio al marito, ormai pronto per la consueta giornata di traffico e clacson a bordo del suo taxi, e sono di nuovo in strada, la mia mano stretta in quella di mio figlio, a ripercorrere gli stessi identici passi di sempre. Anche se stamattina non c’è la solita atmosfera. C’è uno strano senso di agitazione che galleggia nell’aria, la gente si muove rapida, parlotta nervosa, il traffico sembra particolarmente intasato, nemmeno i motorini riescono a trovare spiragli fra il groviglio dei mezzi, e il suono impazzito dei clacson produce un’ululante sinfonia. Stringo più forte la piccola manina di mio figlio e comincio la rituale passeggiata mattutina, cercando di intercettare qualche parola che mi faccia capire cosa sta succedendo. Più mi avvicino al centro, più la situazione è caotica. Noto un paio di uomini piuttosto alti, di pelle bianca, potrebbero essere americani, che camminano con passo sostenuto, trascinandosi dietro grosse e pesanti valigie e cercando convulsamente con gli occhi qualcosa in mezzo alla folla. Sul lungofiume ce ne sono altri che, con gesti rapidi e nervosi, fermano due taxi, li caricano dei loro voluminosi bagagli e ci salgono sopra. All’improvviso uno strillo acuto si leva in alto, sovrastando il brusio agitato di fondo, e odo finalmente quello che in cuor mio già sapevo da un po’: i khmer rossi hanno vinto. Raggiungo di corsa il ristorante, e solo ora mi accorgo che, nella concitazione degli eventi, non sono passata dai miei genitori a lasciare Arun, che, un po’ spaesato, ancora mi segue con la sua mano sempre ben stretta nella mia. Dentro non c’è anima viva. Salgo al piano superiore e lì, dietro il bancone quadrato del bar, scorgo il padrone, che con sguardo allucinato fissa una parete piena di foto in bianco e nero. Lo saluto e la mia voce sembra destarlo da quello stato di catalessi in cui era sprofondato. Volta il suo viso verso di me, mentre una risata isterica, piuttosto inquietante, prorompe dalla sua bocca corrugata. Poi si calma improvvisamente e con un’espressione divenuta di colpo seria e contrita, sibila alcune sottili parole: “È finita. È finita. Stanno scappando via tutti. Giornalisti, ambasciatori, turisti. Tutti via. Arrivano i khmer rossi!”.

“Dai Arun, stai tranquillo. Non succederà niente. Andrà avanti tutto come prima, forse anche meglio”.

Dico queste parole per calmarlo, che la vista di quell’uomo così alterato l’ha spaventato, tanto che ha mollato di scatto la presa della mia mano ed è scappato veloce in strada. Ma quelle parole sono indirizzate più a me stessa, a quel senso di agitazione che mi sta di nuovo divorando, sempre più forte e lacerante, e devo cercare di tranquillizzarmi, perché sennò è peggio. Intorno a noi la folla sembra felice, i tanti disperati che popolano questa città hanno tralasciato i loro impegni giornalieri, per festeggiare la lieta notizia. Sono tutti qui sul lungofiume di Phnom Penh, ad assistere alla fuga trafelata degli stranieri, dei potenti, di tutti quelli che erano membri di quella cricca corrotta che controllava il paese. La vittoria dei poveri sui ricchi, degli sfruttati contro gli sfruttatori, dei derelitti sui benestanti signori dalla pelle bianca, che bevevano whisky Mekong sulle terrazze dei locali affacciati sul Tonlé Sap. Dovrei essere felice anch’io di ciò che mi accade intorno, ma quella strana agitazione non mi dà tregua e non mi permette di unirmi alla gioia che ci circonda, isolandomi in una stonata solitudine. Abbraccio forte mio figlio, lo stringo fra le mie braccia e lo sollevo in alto. Sento il suo respiro ancora un po’ affannato che accarezza il mio orecchio a ritmi regolari e continui. Inizio a muovermi lentamente, a farmi spazio fra la folla, nel tentativo di raggiungere qualche via laterale e lasciarmi alle spalle il casino. Sembra esserci gente dappertutto, ogni via del centro è invasa da uno sciame urlante di esseri umani, che si muovono veloci, tutti nella direzione opposta alla mia, urtandomi, fecendomi ondeggiare a destra e sinistra, ostruendo il mio incedere sempre più annaspante. A fatica, riesco a raggiungere una zona più tranquilla, dove finalmente posso rilasciare la tensione e posare in terra il mio bambino. Non so perché ma mi viene da piangere, non capisco l’origine di queste emozioni che mi assalgono, sembrano così fuori luogo, eppure non riesco a seminarle per strada. Cerco di calmarmi, di controllarmi, di dare un’immagine esteriore di me il più tranquilla possibile. Poi prendo la mano di mio figlio e comincio a camminare un passo dopo l’altro, decisa e sicura, che tanto oggi non si lavora di certo, meglio tornare a casa e stare a vedere cosa succederà adesso.

“Arun guarda là in fondo, arrivano”.

Dopo qualche giorno di trepidante attesa, eccoli finalmente, i khmer rossi fanno il loro ingresso in città. È una bella giornata di sole, il cielo di un azzurro tenue è velato sull’orizzonte da una striscia di nuvole sottili e lattiginose. I guerriglieri, in divisa verde scuro e con un fazzoletto a scacchi rossi e bianchi al collo, avanzano indossando espressioni serie e orgogliose. La gente li acclama come liberatori e loro sfilano baldanzosi, fieri del loro inaspettato trionfo, pronti a mettere le mani sul paese. Tutti sono felici, tanti sono scappati di corsa, il paese è in fermento e il futuro ancora una grossa incognita. Io li osservo con attenzione, cercando di decifrare i loro occhi, di interpretare i loro gesti. Aggrappata a mio marito, che tiene fra le sue forti braccia il nostro piccolo capolavoro, mi sento una cartomante, che al posto delle carte ha davanti tanti visi in carne ed ossa, tutti uguali, con la stessa espressione, lo stesso passo, la stessa imperscrutabile impassibilità. Impossibile vedere il futuro, indovinare i segni, se di segni non ce ne sono, ma compare sempre la stessa carta, che così com’è, da sola, non vuol dire proprio un bel niente. Non ci resta che aspettare che qualcosa accada.

“Ti prego Arun, non piangere, vedrai che il tuo amico Chum tornerà presto a casa”.

Lo dico e intanto non ci credo. E forse anche mio figlio riesce a captare la scarsa convinzione con cui le parole mi escono dalla bocca. Continua a singhiozzare perché non sono in grado di trovare una giustificazione plausibile all’assenza di Chum, un bambino nato qualche mese prima di mio figlio, che abita nella casa di fronte alla nostra e che ogni giorno aveva condiviso con Arun giochi e corse spensierate. D’altronde, è da un po’ che accadono queste cose: la gente scompare e non fa più ritorno. A strapparli alle loro case sono i khmer rossi. Preso il potere, hanno iniziato un giro di vite, alla ricerca di tutti quelli che si sono macchiati di collaborazionismo con il vecchio regime e la sua dissoluta cerchia. Li imprigionano e poi li interrogano in una scuola abbandonata poco distante da casa mia, questa la prassi. Quello che succede dopo nessuno lo sa; quello che tutti sanno è che nessuno ritorna. Viviamo una realtà allucinatoria, in cui tutti scavano nelle loro vite alla ricerca di una purezza che non sappiamo nemmeno se esiste. Quali sono i limiti? Cosa può portare ad una condanna? Serve una stabile relazione o basta una stretta di mano a compromettere un’esistenza? Io, per esempio, ho avuto più volte a che fare con stranieri di ogni tipo, giornalisti, faccendieri, ambasciatori, che capitavano nel locale dove lavoravo per bere una birra fresca o assaggiare un piatto di amok. Ho servito tutti, ho parlato con tutti, ma niente di più. È una colpa? Ancora non lo so e intanto la mia ansia perenne ha preso il sopravvento, e non smette mai di stritolarmi le viscere e riempirmi il cervello di cattivi pensieri.

“Ascoltami Arun: resta vicino alla mamma, non correre per nessuna ragione al mondo. Hai capito? Stammi sempre vicino”.

Alla fine è arrivato anche il nostro turno. Stamattina sono venuti a prenderci, alle sei del mattino. Li ho visti arrivare dalla finestra della cucina. Stavo preparando la colazione a mio marito, quando ho sentito la loro camionetta frenare bruscamente sull’asfalto. Ne sono scesi tre uomini impeccabili nelle loro divise, e hanno bussato alla porta. Da quando ho aperto l’uscio ad ora è successo tutto in un lampo, come una disgrazia fulminante, che non ti lascia scampo. Ci hanno fatto vestire, uscire, salire sulla camionetta. E poi attraversare i sobborghi ancora sonnolenti di Phnom Penh sotto un cielo nero che minacciava tempesta. Ci hanno separato all’ingresso della scuola, un lungo edificio di tre piani intonacato di bianco e disposto a ferro di cavallo. Nel grosso cortile prospiciente da una parte hanno radunato gli uomini e dall’altra le donne e i bambini. Mentre stavamo lì in piedi, un violento scroscio di pioggia ci ha investiti e l’unica cosa che sono riuscita a pensare in quel momento è stato quanto fosse strano un acquazzone del genere in questo periodo dell’anno, in cui di solito non piove mai. Adesso, ancora bagnata fradicia, sto camminando lungo uno stretto corridoio: da un lato buie celle, sull’esterno una rete di filo spinato attraverso cui si può scorgere la vita di Phom Penh, che va avanti là fuori, anche se farebbe meglio a fermarsi di colpo e a cercare un’uscita d’emergenza. Osservo mio figlio, che mi cammina lentamente a fianco, e provo una pena straziante. Se anche io avessi delle colpe, lui no, lui certamente non ne ha. Come può un bambino di tre anni avere colpe? Come posso difenderlo? Come potrebbero mai accusarlo? Forse io sono spacciata, ma lui deve vivere. È innocente, è puro, ha soltanto una gran voglia di correre e di essere felice. Questo lo può capire anche un carnefice. Oppure no?

“Arun, non sporgerti così, rischi di cadere giù”.

La camionetta fende l’oscurità della notte, fra le vie deserte di Phnom Penh. Il suo rumore sordo è l’unico che si riesca ad udire, mentre saltelliamo sulle buche di un asfalto sempre più logoro e malconcio. Mio figlio è inquieto, cerca di sporgere la sua testolina oltre gli spessi sipari di plastica che ricoprono tutta la parte posteriore del mezzo. Due guardie khmer, armate di mitra, con visi da fanciulli cresciuti troppo in fretta, lo osservano un po’ preoccupate, sanno che il loro dovere è non far fuggire nessun prigioniero e non vorrebbero avere a che fare con un bambino che scappa, a cui essere costretti a sparare per non essere tacciati di tradimento. La paura è un sentimento palpabile sotto questo claustrofobico tendone, le persone, sei uomini, tre donne e una coppia di anziani, se ne stanno rintanate dietro espressioni cupe e tormentate, rannicchiate nel loro angolo come volessero sparire alla vista di tutti e fuggire il più lontano possibile. Io non faccio eccezione. Alla fine, dopo interrogatori e sevizie che cerco di affogare negli angoli più bui e impenetrabili della memoria, il tribunale dei khmer rossi mi ha giudicata colpevole di collaborazionismo col nemico e invischiata notte e giorno con gente straniera, gente nemica del nostro Paese e complice del vecchio governo fantoccio. Spiegare loro che quello era il mio lavoro, che non mi ero mai intrattenuta con nessuno di quei presunti nemici se non per il tempo di scambiare una comanda, è stato del tutto inutile. Ero già condannata prima che tutta questa messinscena iniziasse. L’ho capito mentre ascoltavo la mia sentenza. Quell’improvvisa presa di coscienza mi ha trapassato il cervello: ma se io ero perduta, mio figlio era innocente e doveva essere liberato. E invece lui è ancora qui con me, su questa camionetta che dondola su strade dissestate verso chissà quale destinazione. Non sono riuscita a salvarlo, a tirarlo fuori da questa tragica e assurda sceneggiata, di cui ancora ignoriamo l’epilogo. Non so quanto abbia veramente capito della situazione, ogni tanto piange e vuole andare a casa, altre volte lo osservo giocare, all’apparenza spensierato, con alcune pietre, mentre adesso continua a sporgersi curioso verso l’esterno, come se fosse su una giostra a godersi l’ultimo giro della giornata. Ho paura. Una paura fottuta che qualcosa di brutto possa accadergli. E se è compito di una madre proteggere il proprio figlio, come posso io, in queste circostanze, adempiere al mio ruolo fino alla fine?

“Fermo Arun, dove corri? Torna indietro è pericoloso”.

Soffio queste parole con il terrore che scuote le mie ossa. Mi sono distratta un attimo, il sonno ha avuto la meglio su di me per un secondo, e lui mi è sfuggito. Adesso corre incerto sotto una pioggia torrenziale che ha reso il terreno fangoso e pieno di insidie. Io non posso andargli dietro, che una catena ancorata al mio piede limita ad uno stretto raggio la mia possibilità di movimento. Non posso nemmeno urlare perché rischio di attirare qualche guardia di pattuglia, in questo campo di prigionia in mezzo alle risaie in cui ci hanno internato. Lo vedo solo allontanarsi da me, passo dopo passo, in mezzo ad un cortile pieno di trappole, allo scoperto, che qualcuno potrebbe vederlo e non gradire la sua corsa liberatoria. Non sono mai stata così inerme e inutile in vita mia. Non posso fare niente e allora chiudo gli occhi e inizio a pregare. Vedo il mio bimbo che corre, inseguito da un uomo con una divisa scura. L’uomo è più veloce, guadagna terreno, in breve è addosso a mio figlio, che inciampa a terra, nella radice poco sporgente di un alto albero. Allora l’uomo lo afferra saldamente per un polpaccio e con tutta la forza che ha in corpo lo solleva da terra, scagliandolo violentemente contro il tronco massiccio dello stesso albero. Una chiazza purpurea imbratta la terra e svanisce in un attimo, mondata dall’acqua che piove dal cielo.

“Arun!!!”

I miei occhi si spalancano in un grido silenzioso e atterrito. E lo vedo. Vedo il mio bambino che ancora corre, ha quasi raggiunto la rete metallica che circonda questo lager. Nessuno si è accorto di niente. Lo osservo, non gli stacco gli occhi di dosso e intanto cerco di sospingerlo avanti, di sostenerlo con il mio pensiero. Eccolo, è arrivato davanti all’ultimo ostacolo, si accuccia, scava via un po’ di terra intrisa di pioggia, poi si allunga e, come un piccolo serpentello, striscia dentro quello stretto pertugio. Qualche interminabile secondo e poi si rialza dall’altra parte. Si volta verso di me e riesco a scorgere il bianco scintillio delle sue pupille che brilla nell’oscurità della notte. Alzo la mano, a mo’ di saluto, e mi sembra di scorgere un lieve movimento nei suoi occhi, come quando sono costretti ad assecondare un volto che si abbandona ad un sorriso. Quindi quei due fari si spengono e lui scompare alla mia vista. Ce l’ha fatta. È riuscito a scappare. Grosse lacrime sgorgano dai miei occhi come cascate inarrestabili. Sono felice. Forse lo avevo sottovalutato. Forse lui aveva capito tutto e aspettava il momento giusto per potersi salvare. Chi lo sa. Impossibile decifrare i bambini!

“Dai Arun corri, non ti fermare, non ti voltare. La mamma è fiera di te e ti amerà sempre. Ricordalo, quando inizierai a vivere la tua nuova vita”.

[continua]